Sexuelle Vorlieben

im Wandel der Jahrtausende

Sexuelle Vorlieben: ein historischer Streifzug

Wenn Paare heute über ihre Sexualität nachdenken, fragen sie sich häufig: „Sind wir noch normal?“ oder „Darf man das überhaupt wollen?“ Historische Perspektive ist ein wirksames Gegengift gegen solche Selbstzweifel. Sie zeigt, wie radikal sich Normen verändern können und dass das, was wir als „unnatürlich“ oder „tabu“ erleben, oft nur ein zeitgeistabhängiges Konstrukt ist. Das Wissen darum kann Paaren helfen, Scham abzubauen, Neugier neu zu beleben und den eigenen Wertekatalog bewusst zu gestalten.

Sex in der Steinzeit: Was wir wirklich wissen

In Höhlenmalereien und kleinen Figuren wie der berühmten Venus von Willendorf spielte der menschliche Körper, besonders der weibliche, eine auffallende Rolle. Offenbar war Fruchtbarkeit nicht nur ein biologisches Thema, sondern hatte auch symbolische Bedeutung. Vermutlich handelte es sich dabei um ein religiöses Symbol.

Auch wenn über die damaligen sexuellen Vorlieben nichts bekannt ist, so wissen wir doch aus heutiger Forschung: Beim Sex schüttet der menschliche Körper das Bindungshormon Oxytocin aus – das kann Nähe schaffen und Stress abbauen. Ob Steinzeitmenschen das schon „genutzt“ haben, wissen wir zwar nicht – aber rein biologisch war das wahrscheinlich genauso wirksam wie heute.

Was sonst noch so im Lagerfeuerlicht passiert ist, liegt weiter im Dunkel der Geschichte. Aber ein bisschen Bindung, Beruhigung und Bauchgefühl – das scheint schon damals dazugehört zu haben.

Das bestätigt auch Lilo Wanders* ( S. 138), wenn sie sagt: "Wir fangen endlich an, nicht nur über das Technische, sondern auch über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Erst dann wird Sex wirklich erfüllend."

Paula Lambert* (S. 139) fügt hinzu: "Keiner weiß, warum die Menschen Sex haben und warum sich das so gut anfühlt... Nicht wegen der Orgasmen, sondern weil er so eine wahnsinnige Verbundenheit zwischen Menschen schafft!"

* Im Interview mit: Spiegel Geschichte 4/2023

Paare können die Tatsache für sich nutzen, dass Sex weit mehr leistet als reine Lustbefriedigung – er kann Angst senken und Bindung vertiefen.

Hochkulturen des Alten Orients: Ritualisierte Ekstase und heilige Prostitution

Mesopotamien (ca. 3000 v. Chr.) kannte Hieros Gamos, die „heilige Hochzeit“ zwischen König und Hohepriesterin, die öffentlich vollzogen wurde, um Fruchtbarkeit für Land und Volk zu erbitten. Wenn der König die Hohepriesterin zum „Hieros Gamos“ – der heiligen Hochzeit – bat, war das kein intimes Candle-Light-Dinner, sondern ein öffentliches Ritual.

Ob der Akt tatsächlich physisch und öffentlich stattfand, ist umstritten. Die meisten Forscher gehen heute von einer symbolischen Handlung aus – ggf. auch begleitet von rituellen Texten, Musik und Festen.

Frauen hatten wichtige spirituelle Rollen als Priesterinnen, Sängerinnen oder kultische Akteurinnen in Tempeln.

Diese Rollen konnten durchaus mit gesellschaftlicher Achtung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit einhergehen.

Fruchtbarkeit – von Land, Vieh und Mensch – war ein zentrales Thema der mesopotamischen Religion.

Rituale zur Fruchtbarkeit (inkl. symbolischer Paarungen) dienten der kosmischen Ordnung (Ma’at/Me) und der Erneuerung des Jahreskreises.

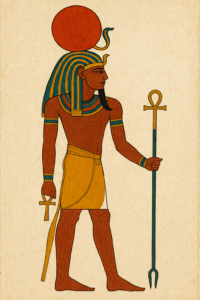

Im alten Ägypten nutzte man Rollenspiele – Pharaonen verkleideten sich bei bestimmten Festen als Götter, um die Schöpfung erotisch zu reenaktieren. Ornamente an Tempelwänden zeigen nicht nur koitale Szenen, sondern auch Masturbation des Gottes Atum als Schöpfungsakt.

In Festen wie dem Heb-Sed wurde die göttliche Macht des Pharaos rituell erneuert – häufig durch das Nachspielen von Schöpfungsmythen. Rollenspiele oder rituelle Darstellungen gehörten zum religiösen Kalender.

In der ägyptischen Mythologie (besonders in Heliopolis) erschuf der Sonnengott Atum durch Masturbation das erste Götterpaar (Shu und Tefnut). Dies ist gut belegt in Texten wie den Pyramidentexten und wurde auch bildlich angedeutet, wenn auch selten explizit gezeigt.

Über die sexuellen Vorlieben des Volkes jedoch wissen wir heute nur wenig. Sex scheint jedenfalls ein ganz selbstverständlicher Teil des Lebens gewesen zu sein.

Doch spätestens ab dem 15. Jahrhundert wurde aus dieser göttlichen Geste ein sündiges Geheimnis. Und im 18. Jahrhundert verloren europäische Ärzte bei jeder Erektion außerhalb der Ehe fast selbst die Fassung: Onanie wurde plötzlich verantwortlich gemacht für alles – von Rückenmarksschwund über moralischen Verfall bis hin zu spontanem Wahnsinn. Was einst den Kosmos in Gang setzte, sollte nun angeblich Zivilisationen ruinieren.

Für Paare und kann es hilfreich sein, (wieder) eigene Rituale zu schaffen – etwa wöchentliche „Tempelzeiten“, in denen sexuelle Vorlieben ausgelebt werden und der Alltag ausdrücklich draußen bleibt. Das gibt Fantasien einen sicheren Rahmen.

Die Klassische Antike: Lust, Philosophie und der Körper als politisches Feld

Wer glaubt, die Aufklärung habe mit Dr. Sommer oder der Netflix-Serie Sex Education begonnen, sollte mal einen Blick in die Antike werfen – genauer gesagt auf die Überreste der Schriften einer gewissen Philaenis von Samos. Es gab Texte unter dem Namen Philaenis von Samos, die als erotische Lehrschriften galten; obwohl die tatsächliche Existenz dieser Frau sehr umstritten ist.

Philaenis wird traditionell als Autorin eines griechischen Erotiktraktats (περὶ ἀφροδισίων πράξεων – „Über Liebesakte“) geführt.

Wahrscheinlicher ist, dass der Name ein Pseudonym war, ähnlich wie später „Dr. Sommer“ oder „Ovid“ im Ars Amatoria.

Der Name „Philaenis“ könnte auch literarisch konstruiert sein, um eine erotisch freizügige, weibliche Identität zu erzeugen.

Einige Quellen bezeichnen sie als Hetäre (gebildete, gesellschaftlich angesehene Kurtisane), andere als Mythos oder literarische Erfindung.

Explizites Wissen über Sexualität und sexuelle Vorlieben ist offensichtlich kein moderner Schnickschnack, sondern tief in unserer Kulturgeschichte verwurzelt. Und eine gute Anleitung kann manchmal Gold wert sein – auch beim erotischen Miteinander.

Sexuelle Vorlieben im Römischen Reich

Im römischen Reich galt nicht das Geschlecht, sondern der soziale Status als entscheidend für das, was sexuell akzeptabel war.

Freie römische Männer konnten sowohl Frauen als auch Männer penetrieren – vorausgesetzt, das Gegenüber war sozial untergeordnet (z. B. Sklav:innen, Prostituierte). Gleichgeschlechtlicher Verkehr war also nicht tabu, solange der aktive Part männlich und frei war – die Passivität war jedoch problematisch.

Quelle: Craig A. Williams, Roman Homosexuality (1999)

Ein freier Mann, der sich penetrieren ließ, galt als schwach oder entehrt – dies war eine soziale Schande, keine „sexuelle Orientierung“ im heutigen Sinne.

Frauen mit aktiver, dominanter Sexualität – etwa als Penetrierende oder übermäßig Lustbetonte – galten ebenfalls als normabweichend und wurden in Literatur oder Satire häufig verspottet.

Weibliche Lust war erlaubt, aber männlich kontrolliert – Penetration war ein Ausdruck von Macht. Mit sexuellen Vorlieben hatte das also nur bedingt etwas zu tun.

Quelle: Amy Richlin, The Garden of Priapus (1983)

Spätrepublikanische Satiriker wie Martial mokierten sich über Fuß- und Schuhfetische oder über den Genuss aphrodisischer Austern. Martial (1. Jh. n. Chr.) schrieb viele Epigramme über sexuelle Exzesse, Vorlieben und Fetische – darunter Fetischismus, Lust an Haarentfernung, Mundgeruch, Orgien usw. Die erotische Aufladung von Körperteilen wie Füßen ist bei Martial durchaus Thema.

Austern galten in der Antike als Aphrodisiakum – das kommt bei verschiedenen Autoren vor, nicht nur Martial.

Quelle: Martial, Epigramme; Plinius d. Ä., Naturalis Historia

Sexuelle Vorlieben in Pompeji: Offen, vielfältig, sichtbar

In Pompeji gehörte Sexualität selbstverständlich zum öffentlichen Leben. Wandmalereien, Statuen und Graffiti zeigen ein breites Spektrum erotischer Vorlieben – von hetero- und homosexuellen Szenen über Gruppensex bis hin zu Darstellungen mit mythologischen Mischwesen. Bordelle waren klar gekennzeichnet, mit Bildmenüs erotischer Stellungen.

Das berühmte Lupanar in Pompeji zeigt über den Türen Bilder von Sexstellungen, vermutlich als „Angebotsliste“ oder zur Orientierung. Die Darstellung diente auch der sprachlichen Barrierefreiheit – viele Kunden und Sexarbeiter:innen sprachen unterschiedliche Sprachen.

Aber auch in Privathäusern fanden sich erotische Fresken – weniger als „Porno“, sondern eher als Ausdruck von Fruchtbarkeit, Wohlstand und Lebensfreude.

Statt Scham dominierte ein pragmatischer Umgang mit Lust: Sie war Teil des Alltags, Teil der Religion – und vor allem Teil einer Kultur, die sinnliche Vielfalt nicht versteckte, sondern in Stein meißelte.

Erotische Bilder hatten häufig apotropäischen (schutzmagischen) oder fruchtbarkeitsbezogenen Charakter.

In gehobenen Häusern galten sie auch als Zeichen für kulturellen Geschmack und Wohlstand.

Die antike Definition von Obszönität unterscheidet sich stark von der heutigen.

Süd- und Ostasiatische Perspektiven:

Achtsamkeit, Energetik und komplexe Manuals

Das indische Kama-Sutra (ca. 3.–5. Jh.) ist nur zu 20 % ein „Stellungskatalog“. Der Rest behandelt Lebensstil, Duftöle, Musikinstrumente, Gesprächskunst. Es betont Gleichmut zwischen Partner*innen: Genießen ohne Anhaften.

In China systematisierten Daoisten Fangzhongshu („Schriften des Bettes“) schon im 1. Jh. v. Chr. Atemtechniken zur Ejakulationskontrolle, um Jing-Essenz zu bewahren. Dabei wurde multipler Orgasmus der Frau zur Langlebigkeitsquelle des Mannes stilisiert.

Während im Westen noch darüber gestritten wurde, ob Sex überhaupt Spaß machen darf, hatten die alten Daoisten in China längst ein ganzes Curriculum daraus gemacht – samt Lehrplan, Atemübungen und philosophischer Tiefenbedeutung. Schon im 1. Jahrhundert vor Christus verfassten sie die Fangzhongshu, die sogenannten „Schriften des Bettes“ – eine Art erotische Lebenskunst zwischen Qigong und Tantra, nur mit deutlich weniger Räucherstäbchen und deutlich mehr Systematik.

Zentrales Thema: Ejakulationskontrolle. Denn wer zu früh kam, verlor nicht nur seine Würde, sondern – nach daoistischer Logik – auch einen wertvollen Teil seiner Jing-Essenz, also die Lebensenergie, die im männlichen Samen wohnen sollte. Ein Samenerguss galt dabei nicht etwa als Happy End, sondern als energetischer Schwund – eine Art spiritueller Kurzschluss.

Die Lösung? Richtig atmen, richtig pressen, rechtzeitig stoppen – am besten alles gleichzeitig. Wer das beherrschte, konnte seine Orgasmen internalisieren, also quasi innerlich feiern, ohne das große Feuerwerk nach außen. Bonuspunkte gab es, wenn die Partnerin dabei zu multiplen Orgasmen gebracht wurde – denn das, so glaubte man, wirke auf den Mann wie eine kosmische Vitaminspritze: je mehr sie kam, desto länger lebte er.

Natürlich brauchte es dafür mehr als nur guten Willen. Daoistische Liebespraktiker trainierten sich durch Atemübungen, Muskelkontrolle und Visualisierungstechniken – ganz nach dem Motto: „Nicht schneller, sondern weiser.“

Therapeutischer Sidekick: Vielleicht wäre das auch heute noch eine gesündere Message als „Schneller, härter, lauter“. Denn was die alten Daoisten uns schon vor 2000 Jahren lehrten, gilt immer noch: Guter Sex ist kein Sprint, sondern eine meditative Langstrecke – mit Bonuslevel für alle, die zuhören können.

Atem- und Wahrnehmungsübungen aus Tantra oder Qi-Gong sind wertvolle Tools für Paare, die primär an Körperpräsenz statt an „akrobatischen“ Fähigkeiten arbeiten wollen.

Spätantike und Frühes Christentum: Keuschheit als soziale Technologie

Mit Augustinus (4.–5. Jh.) verengte sich der Diskurs auf Abstinenz, um sich spirituell Gott zuzuwenden. Dennoch belegen Beichtspiegel des 10. Jh., dass Geistliche detailliert nachfragten, ob Ehepaare Stellung X oder Y benutzten – ein Indiz, dass das Bedürfnis sehr lebendig war.

Man könnte sagen, Augustinus war der erste Influencer der christlichen Keuschheitsbewegung – und seine Message war klar: Sex ist okay, aber bitte nur zum Zweck der Fortpflanzung. Und selbst das am besten mit gesenktem Blick, gedämpftem Licht und null Spaß. Im 4. und 5. Jahrhundert war für ihn klar: Wer sich wirklich Gott zuwenden wollte, ließ besser auch das letzte Laken kalt.

Doch wer glaubt, damit sei die Libido aus der Welt geschafft worden, unterschätzt die menschliche Natur – und die kreative Neugier der mittelalterlichen Kirchenmänner. Denn spätestens im 10. Jahrhundert tauchten sogenannte Beichtspiegel auf – handliche Ratgeber für Beichtväter, die bis ins Schlafzimmer ihrer Schäfchen horchten. Und das durchaus mit detektivischem Eifer:

„Hast du bei der ehelichen Pflicht eventuell… die Frau oben gehabt?“

„War es möglicherweise... von hinten?“

„Gab es... oral? Und wenn ja, beidseitig?“

Man fragt sich fast, ob da echte moralische Sorge am Werk war – oder einfach eine besonders fromme Form von Voyeurismus mit Beichtstuhl-Dekor. Jedenfalls belegen diese inquisitorischen Nachfragen: Der Trieb war lebendig, die Fantasie auch, und der Wunsch nach Abwechslung ließ sich nicht einmal vom Latein des Klerus zügeln.

So wurde Keuschheit zur Währung spiritueller und sozialer Integrität – ein inneres Ideal, das sich in äußeren Strukturen niederschlug: im Klerus, im Klosterleben, in der Beichte – und letztlich in der Kontrolle über Körper, Begehren und Verhalten. Die Spätantike lehrt: Keuschheit war nicht nur Tugend, sondern auch Machttechnik.

Die eigenen sexuellen Vorlieben konnte man also besser mal verbergen. Wenn man sich überhaupt traute, diese auszuleben.

Moralische Kontrolle bringt selten Entspannung ins Schlafzimmer. Wer ständig mit innerer Prüfstimme im Kopf Sex hat („Ist das hier liturgisch korrekt?“), kann schwer lustvoll präsent sein. Deshalb lohnt es sich auch heute, die eigenen inneren Beichtspiegel mal kritisch zu hinterfragen – und vielleicht lieber einen Kompass zu entwickeln, der sich an Konsens und Freude orientiert statt an Schuld und Sünde.

Zwar wirken die strengen Moralvorstellungen der Spätantike heute fremd, doch zeigen sie eindrucksvoll, wie sehr Sexualität immer auch gesellschaftlich geprägt ist. Was als „natürlich“ oder „sittlich“ gilt, war und ist nie rein biologisch – sondern Ausdruck von Kultur, Macht, Religion und Rollenbildern.

Für heutige Paare kann ein Blick zurück deshalb auch entlastend wirken: Wer sich von alten Schuldnarrativen löst, kann seine Sexualität und seine sexuellen Vorlieben wieder freier, bewusster und eigenverantwortlich gestalten. Keuschheit muss heute kein Zwang mehr sein – aber vielleicht ein freiwilliger Akt der Achtsamkeit, Intimität oder Selbstbestimmung. Die eigentliche Frage lautet nicht: Was ist erlaubt?, sondern: Was stärkt unsere Verbindung – körperlich wie seelisch?

Frühmittelalter: Wenn aus der Lust ein Bußgeld wurde

(ca. 500–1050 n. Chr.)

Nach der Spätantike, in der Augustinus mit göttlich ernster Miene den Spaß im Schlafzimmer begraben wollte, schlitterte Europa direkt in eine Phase, in der nicht nur das Licht ausging (Stichwort „Dark Ages“), sondern auch die Erotik gehörig unter die Kutte kam.

Das Frühmittelalter war eine Zeit, in der Begehren zwar nicht verschwand – aber ab sofort akribisch dokumentiert, beichtet und gebüßt werden musste. Die Kirche übernahm nun ganz offiziell die Regie im Schlafzimmer: Wer wie oft, in welcher Stellung, an welchem Tag – all das interessierte weniger die Partner selbst als vielmehr ihren Beichtvater.

In den sogenannten Beichtspiegeln wurde das Liebesleben katalogisiert wie ein mittelalterlicher IKEA-Katalog – nur ohne Aufbauanleitung, aber mit Strafmaß für gewisse sexuelle Vorlieben. Da hieß es dann beispielsweise:

„Drei Jahre Buße, wenn du’s in der Fastenzeit getan hast.

Sieben, wenn’s von hinten war.

Zehn, wenn’s Spaß gemacht hat.“

Das Ganze hatte Methode: Sex wurde zur moralischen Verwaltungsangelegenheit. Der Körper galt als ständiger Gefahrenherd für die Seele – besonders, wenn er nackt war und Freude hatte. Die Kirche setzte auf Kontrolle statt Ekstase, auf Enthaltsamkeit statt Experiment.

Und die Ehe? Wurde zunehmend zum kirchlich regulierten Sicherheitsnetz. Fortpflanzung ja, Leidenschaft eher nein. Ehepartner sollten einander helfen, nicht zu sündigen – romantisch war das selten, praktisch schon.

Besonders hart traf es die Frauen. Die wurden nun offiziell in zwei Kategorien sortiert:

Entweder als „Eva“ – sündige Versuchung mit lockigem Haar – oder als „Maria“, keusch, vergeistigt und bitte möglichst unberührt. Alles dazwischen war schwer zu verwalten – und wurde daher lieber ignoriert.

Und was lernen wir daraus?

Dass es in Sachen Sexualmoral nie nur um Lust geht – sondern um Macht, Kontrolle und Weltbilder. Das Frühmittelalter zeigt: Wo Beichtbücher dicker sind als Liebesbriefe, ist meist nicht das Begehren verschwunden – sondern nur besser versteckt.

Und trotzdem: Zwischen den Pergamentzeilen blitzen sie manchmal hervor – die kleinen, menschlichen Sehnsüchte, das Gelächter hinter Klostermauern, das Rascheln verbotener Laken. Die Lust war nie ganz tot – sie trug nur zeitweise ein ziemlich schlechtes Gewissen.

Hochmittelalter: Als Begehren höfisch wurde

(ca. 1050–1300 n. Chr.)

Nach Jahrhunderten der Bußgeldkataloge wagte Europa im Hochmittelalter endlich wieder einen Blick auf die Liebe – wenn auch durch den Schleier der Ritterromantik und mit literarischer Sicherheitsdistanz. Willkommen in der Ära des Minnesangs, der ritterlichen Schwärmerei und der erotischen Selbstkasteiung in Reimform.

Die Liebe wurde jetzt „hoch“, aber nicht unbedingt heiß. Der Ritter lag auf dem Schlachtfeld – oder unter dem Balkon seiner Angebeteten –, aber Sex gab’s maximal in der Fußnote. Die hohe Minne bedeutete nämlich: Der Mann verehrt die Frau aus der Ferne, leidet schön, gehorcht höflich – und bleibt ansonsten bitte jungfräulich wie ein frisch getauftes Schaf.

Dass diese Damen meist bereits verheiratet waren, störte nicht weiter – solange der Ritter nur sang statt handelte. Die Ehe war ohnehin oft ein politischer Vertrag mit gelegentlichem Koitus zur Thronfolgerproduktion, aber die Leidenschaft lebte heimlich in der Lyrik.

Parallel dazu drehte sich das Beichtkarussell fröhlich weiter. Die Kirche schrieb detaillierter denn je vor, was in der Ehe erlaubt war (nur das Nötigste), wann (auf keinen Fall an Feiertagen), und wie (lieber nicht zu enthusiastisch). Mönche wie Thomas von Aquin sahen in der Sexualität ein von Gott eingeräumtes Minimum an Triebabfuhr – ähnlich wie ein Kaminabzug für die Seele, wenn man so will.

Frauen? Zwischen Heilige und Hexe.

Für Frauen wurde das Korsett der Moral noch enger geschnürt:

* Die brave Ehefrau diente der Ordnung.

* Die Jungfrau wurde auf ein Podest gehoben (am besten gleich Nonne).

* Und die sinnlich-wissende Frau? Wurde zunehmend zur Gefahr – und in späteren Jahrhunderten zur Hexe erklärt.

Und was lernen wir daraus?

Dass das Hochmittelalter Liebe kultivierte, aber nicht unbedingt lebte. Leidenschaft wurde geadelt, idealisiert, versiegelt – aber wer sie wirklich wollte, musste zwischen den Versen lesen oder mit seinen sexuellen Vorlieben ins Bordell gehen (das es natürlich weiterhin gab, meist sogar legal und städtisch reguliert).

Trotz allem zeigt diese Epoche etwas Wichtiges:

Die Lust war nicht tot – sie wurde sublimiert, umgelenkt, poetisiert.

Wer liebt, leidet – aber mit Stil. Wer begehrt, schweigt – oder dichtet.

Spätmittelalter & Frühneuzeit: Als Lust zur Sünde und Onanie zur Seuche wurde

(ca. 1300–1700)

Im Spätmittelalter wurde aus der kirchlichen Sexualmoral endgültig ein Großprojekt mit Strafkatalog. Schlimmer noch als bei heutigen Falschparkern. Die Beichtbücher wurden dicker, die Fantasie der Kleriker blühte – und mit ihr die Sorge, dass hinter jeder Bettdecke eine Todsünde lauert. Sex ja, aber bitte nur missionarisch, verheiratet, ohne Freude – und bloß nicht am Sonntag.

Die Frühneuzeit setzte noch einen drauf: Jetzt kam die Beobachtung ins Schlafzimmer – durch Beichtväter, Moraltraktate und zunehmend auch Staat und Medizin. Lust - und damit auch gewisse sexuelle Vorlieben - wurden nicht nur sündhaft, sondern auch gesundheitsschädlich erklärt. Besonders der „Geißel der Jugend“ – die Selbstbefriedigung – wurde zum Lieblingsfeind der Moralisten und Ärzte. Diagnose: Von Rückgratverkrümmung bis Wahnsinn war alles drin.

Gleichzeitig feierte die Lust in der Kunst fröhliche Urstände. In Holzschnitten, Fastnachtsspielen und später sogar im Barocktheater zwinkerten Brüste und Doppeldeutigkeiten vom Bühnenrand – das Begehren war überall, nur nicht offiziell erlaubt.

Was bleibt?

Die Frühneuzeit zeigt: Man kann das Begehren regulieren, verfolgen und verdammen – aber nicht auslöschen. Stattdessen wird es erfinderisch, taucht in Witz, Kunst und Schattenräumen wieder auf – und wartet auf seine nächste Reformation.

Renaissance: Als Adam wieder Muskeln bekam – und Eva endlich Hüften

(ca. 1400–1600)

Mit der Renaissance kehrte nicht nur das antike Denken zurück, sondern auch der menschliche Körper – diesmal mit Beleuchtung und Perspektive. Nacktsein war plötzlich wieder Kunst, nicht nur Anlass zur Beichte. In Kirchen, Palästen und Skizzenbüchern wurde der Mensch gefeiert – und das Fleisch, das jahrhundertelang verdächtig war, wieder würdig und wunderschön.

Maler wie Botticelli, Michelangelo oder Tizian zeigten Eva nicht mehr als Problemzone der Menschheit, sondern als selbstbewusste Figur mit Kurven, Blickkontakt und Haaren, wo die Scholastik lieber Pergament sah. Anatomie wurde zur Wissenschaft, Begehren zur Formfrage – und das „Ich“ entdeckte auch wieder das „Du“ mit all seinen sinnlichen Möglichkeiten.

Natürlich blieb die Kirche skeptisch, der Zeigefinger nicht weit – aber die Lust war wieder salonfähig, zumindest wenn sie schön verpackt und idealisiert daherkam.

Und wie geht’s weiter?

Der Blick auf 1.000 Jahre Sexualkultur zeigt:

Lust lässt sich lenken, zügeln, umdeuten – aber nie abschaffen.

Ob in Form von Verbot, Poesie oder Ölmalerei – der Mensch bleibt ein sinnliches Wesen auf der Suche nach Nähe, Ausdruck und Ekstase.

Sexuelle Vorlieben sind ein Chamäleon: Sie wechseln Farbe, Form und Kontext, bleiben aber verankert in uralten Bedürfnissen nach Nähe, Lust, Macht und manchmal Transzendenz. Wer sich diese lange Entwicklungslinie vor Augen hält, kann heutige Konflikte relativieren: „Wir sind Teil einer großen, bunten Erzählung – nicht das skurrile Ausnahmepaar.“

In der paartherapeutischen Praxis lade ich manchmal ein, Fantasien nicht zu be- oder verurteilen, sondern genealogisch zu betrachten: Woher kommt dieser Wunsch, wem diente er früher, wie könnte er uns heute dienen?

Wenn ihr Lust habt, tiefer einzusteigen, empfehle ich ein gemeinsames „Erotik-Historien-Date“: Jede*r wählt eine Epoche, recherchiert zwei Praktiken oder Symbole und stellt sie dem anderen vor. Danach besprecht ihr: Welches Element reizt uns, welches irritiert uns, was könnten wir adaptieren?

So wird Geschichte zur Spielwiese – und Paar-Sexualität zu einem lebendigen Dialog, der sich mutig an Vergangenem orientiert, ohne Gefangene bestimmter Denkweisen zu bleiben.

Barbara Schmidt, M.A.

Mein Name ist Barbara, Paarberaterin und Gründerin der Online-Beziehungswerkstatt Albatros im Rahmen der Paartherapie Bremen. Ich helfe Dir bei schwierigen Eheproblemen oder wenn Du einfach mal eine Beziehungsberatung brauchst, aber keine Lust hast, dafür gleich eine jahrelange Therapie machen zu müssen.

Online-Paarberatung

Die Beratungsprozesse sind so digitalisiert, dass komplette Beratungen per Telefon und Video-Konferenz möglich sind – für Menschen in ganz Deutschland, in Österreich und der Schweiz, in den Niederlanden und in England.

Erfahrungsgemäß sind diese wesentlich intensiver und konzentrierter als Offline-Treffen. Weitere Vorteile: